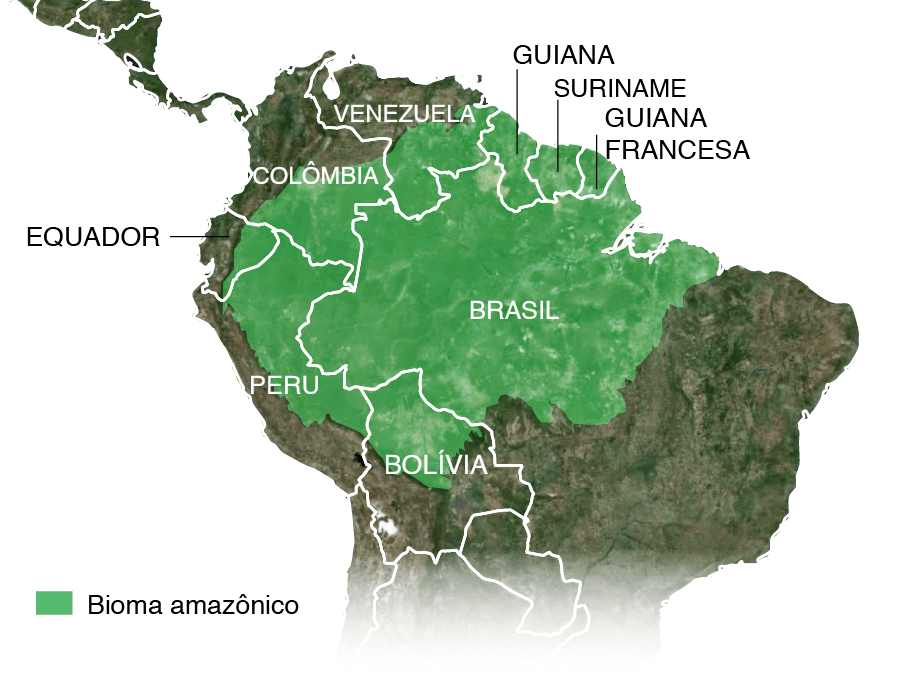

Atualmente, o bioma contém a maior e mais diversa floresta tropical do mundo, ocupa mais de 6,8 milhões de km2 e abriga 33 milhões de pessoas em nove países.

Em 2018, Brasil e Bolívia estiveram entre os cinco países que mais perderam florestas primárias, as matas virgens, no mundo, de acordo com a organização internacional Global Forest Watch.

A grilagem de terras, a expansão de fronteiras agropecuárias, a mineração e a exploração econômica descontrolada, entre outros fatores, são consideradas as principais atividades responsáveis pela perda de floresta.

Mas o desmatamento é só uma parte do problema.

“Falar só de desmatamento quando falamos da destruição da Amazônia é o que eu chamo de a grande mentira verde”, diz à BBC News Brasil o climatologista Antonio Donato Nobre, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

“A perda de floresta amazônica até hoje é muito maior do que os quase 20% de desmatamento dos quais se fala nos meios de comunicação.

Nobre e outros pesquisadores acreditam que, para ter um panorama mais completo da destruição da floresta, é preciso considerar também a degradação.

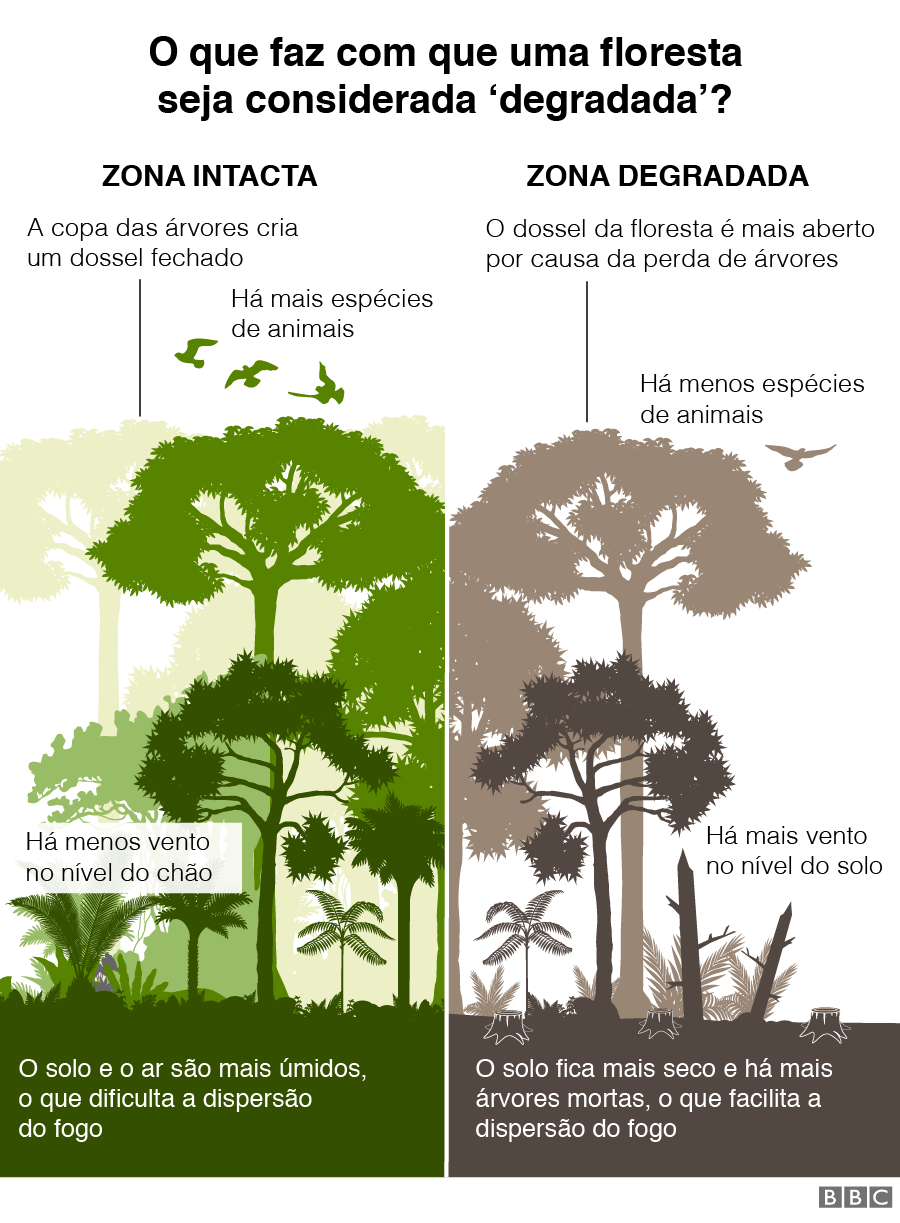

Degradação é o fenômeno que acontece quando o acúmulo de perturbações em um trecho de floresta (incêndios, extração de madeira e caça descontrolada, por exemplo) retira daquele ecossistema sua capacidade de funcionar normalmente.

Em 2019, por exemplo, Brasil e Bolívia também viram aumentar dramaticamente o número de incêndios na região amazônica.

“A questão é que a degradação tem um papel importante na maneira como a floresta muda, e nós não estamos vendo. Não há nenhum tipo de política para evitar a degradação”, diz à BBC News Brasil o botânico Jos Barlow, professor da Universidade de Lancaster, no Reino Unido, e pesquisador da Rede Amazônia Sustentável (RAS).

“Assim como uma pessoa saudável tem menos chances de pegar uma gripe, uma floresta saudável tem menos chance de queimar e de sucumbir às mudanças climáticas. O que a degradação faz é deixar a floresta cada vez mais vulnerável”, explica.

Entre as muitas funções da Amazônia está ajudar a América do Sul — e todo o planeta — a equilibrar o clima, distribuir as chuvas pela região e capturar quantidades enormes de dióxido de carbono (CO2), um dos principais gases causadores do efeito estufa.

São papéis fundamentais para mitigar os efeitos da mudança climática. “Podemos ver essas árvores nas fotos de satélite, mas para a função climática essas florestas degradadas já não existem mais”, diz Antonio Nobre.

O avanço da degradação e o desmatamento estão empurrando o ecossistema para um “ponto de não retorno” no qual ele perderia sua capacidade de funcionar, de acordo com os cientistas Carlos Nobre e Thomas Lovejoy, dois dos principais especialistas em Amazônia no mundo.

Se a situação não for revertida, dizem eles, os impactos dessas mudanças poderiam se acelerar, com consequências catastróficas.

Nem toda perda de floresta é igual

Quando falamos em dados de desmatamento, nem sempre falamos da mesma coisa.

Uma maneira de medir o desmatamento é levando em conta todas as áreas da floresta em que a vegetação foi completamente eliminada. É o que se chama perda de cobertura florestal.

Só em 2018, a perda de cobertura florestal em toda a Amazônia chegou a 4 milhões de hectares (40 mil km2), segundo dados da Global Forest Watch.

Mas algumas destas áreas desmatadas são de florestas primárias, aquelas que se encontram em seu estado original — não afetadas, ou afetadas o mínimo possível, pela ação humana. Por serem mais antigas, elas têm mais diversidade de espécies e guardam mais carbono.

As florestas secundárias, por sua vez, são todas as que estão em recuperação de processos de desmatamento ou de degradação grave. Mas elas podem levar décadas e, em alguns casos, séculos, para voltarem a ter as características que tinham quando primárias se forem mantidas intocadas, o que também é raro.

Em 2018, a Pan-Amazônia, como é chamado o conjunto do bioma em todos os países, perdeu cerca de 1,7 milhão de hectares de floresta primária, segundo os dados produzidos pelo sistema de monitoramento da Universidade de Maryland, nos EUA, e publicados pelo Global Forest Watch.

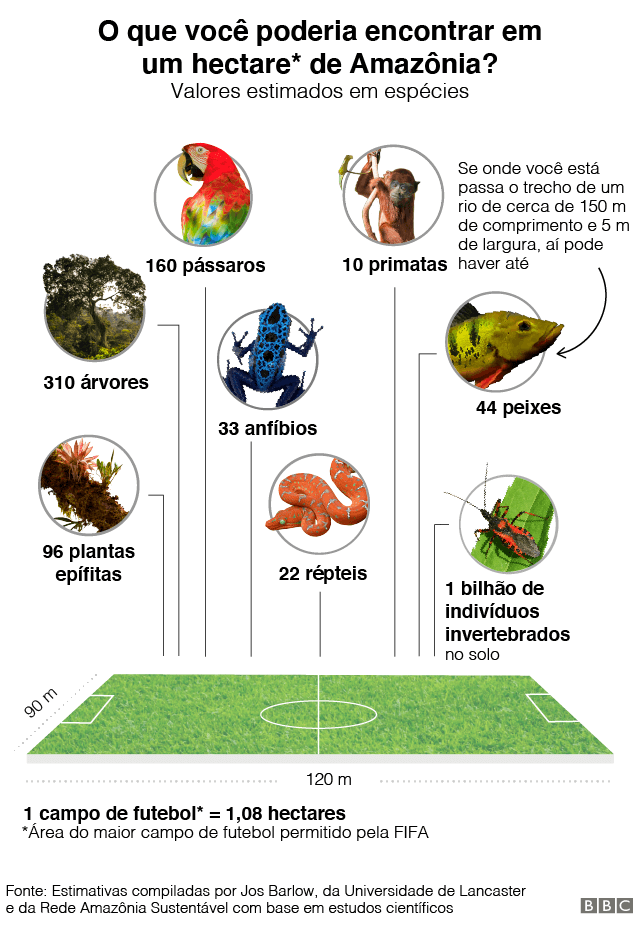

Isso significa que pouco mais de três campos de futebol de mata virgem foram desmatados a cada minuto em 2018.

A perda pode parecer insignificante perto da imensidão da floresta (representa cerca de 0,32% do total), mas não é uma questão só quantitativa e, sim, qualitativa.

“Essa forma de medir o desmatamento é importante porque as florestas primárias são muito mais ricas e diversas em biodiversidade”, explica Jos Barlow, da Universidade de Lancaster.

Uma floresta é muito mais do que suas árvores. É o produto de todos os processos e interações entre milhares de espécies de plantas e animais que coexistem ali. Por isso a floresta amazônica é insubstituível.

Muitas pessoas acham que para compensar o que perdemos na Amazônia basta plantar árvores em outros lugares. Mas isso está errado.”Erika Berenguer, Universidade de Oxford

“Cada hectare desmatado significa que uma parte do ecossistema deixa de funcionar, e isso afeta todo o resto”, diz à BBC News Brasil a pesquisadora Erika Berenguer, especialista em florestas tropicais da Universidade de Oxford, no Reino Unido, e da RAS.

Nos últimos dez anos, as taxas de perda de florestas primárias se mantiveram altas ou voltaram a aumentar na maioria dos países amazônicos, como apontam a Global Forest Watch e dados oficiais.

Taxa de perda anual acumulada de floresta primária na Amazônia 2002-2018

Nas florestas primárias vivem árvores que podem ter centenas ou até mesmo milhares de anos de idade. Elas cumprem um papel essencial na batalha contra as mudanças climáticas, já que agem como um enorme armazém de dióxido de carbono.

Uma pequena parte do CO2 que as árvores absorvem no processo de fotossíntese é emitida de volta para a atmosfera durante sua respiração. A outra parte é transformada em carbono e usada na produção dos açúcares que a planta necessita para seu metabolismo.

“Medimos a quantidade de carbono em uma árvore pela espessura do tronco. O carbono é armazenado ali, em forma de biomassa”, explica Erika Berenguer.

Por isso, quanto maior e mais antiga a árvore, mais carbono ela costuma armazenar.

Segundo Berenguer, uma árvore grande (com pelo menos três metros de circunferência) pode armazenar cerca de 3 a 4 toneladas de carbono.

Isso equivaleria a cerca de 10 a 12 toneladas de dióxido de carbono — ou a média que um carro de passeio emite durante quatro anos.

Um dos efeitos do desmatamento é liberar o CO2 guardado na floresta de volta na atmosfera — seja pela queimada ou pela decomposição da madeira cortada, processos que transformam o carbono das árvores novamente em gás.

Por este motivo, os cientistas temem que a região deixe de ser um armazém de carbono e se transforme em um importante emissor de CO2, acelerando os efeitos da mudança climática. Um estudo recente mostra que cerca de 20% do total da Amazônia já emite mais dióxido de carbono do que absorve.

A destruição (in)visível da floresta

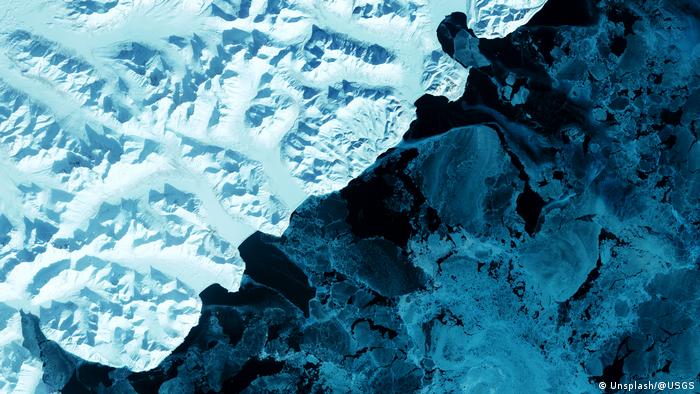

Os sistemas que produzem imagens do desmatamento consideram geralmente o corte raso de árvores, ou seja, áreas em que a vegetação original foi totalmente removida.

No entanto, cientistas como Antonio Nobre acreditam que só o desmatamento não dá corretamente a dimensão da perda. Para isso, seria preciso ter também dados sobre a degradação.

Esse fenômeno é um produto dos eventos climáticos — como as secas — e da ação humana que deixam a floresta mais pobre e vulnerável. Mesmo quando, vista de cima, ela ainda parece seguir em pé.

Atividades como o corte de madeira ilegal e eventos recentes como os incêndios de 2019 fazem parte do problema.

“O solo fica mais frágil e mais seco por causa da remoção da vegetação, ainda que não seja total. Isso muda o microclima da floresta. Fica mais fácil incêndios se espalharem, por exemplo, porque o chão esquenta mais rápido”, explica Alexander Lees, professor de Ecologia Tropical na Universidade Metropolitana de Manchester, no Reino Unido.

No Brasil, entre os meses de janeiro e novembro, o fogo arrasou 70.698 km² (mais de 7 milhões de hectares) de Amazônia. Na Bolívia, o incêndio atingiu mais de 2 milhões de hectares do bioma.

Uma área de floresta degradada também perde, por exemplo, a capacidade de reciclar água da chuva.

“Somando o corte raso e a degradação, mais da metade da Amazônia já tem seus serviços ambientais ao clima da região comprometidos”, afirma Antonio Nobre.

Nenhuma árvore mais pode tombar na Pan-Amazônia.”Antonio Nobre, Inpe

Cientistas já comprovaram que a degradação é um importante fator na emissão do CO2 armazenado na floresta. Um novo estudo do Raisg afirma que 47% de todas as emissões na Amazônia vem da degradação. E diz ainda que, em sete dos nove países amazônicos, esse fenômeno é o principal responsável pelas emissões do gás.

Segundo o climatologista, as áreas degradadas da Amazônia chegam a ser até duas vezes maiores que as desmatadas.

Para fazer essa afirmação, ele se baseia no fato de que, só no Brasil, entre 2007 e 2016, foram contabilizados 14,6 milhões de hectares (146 mil km2) degradados na Amazônia brasileira.

Isso é quase o dobro da área desmatada no mesmo período, que foi de 7,5 milhões de hectares (75 mil km2), de acordo com dados do Inpe.

Um relatório recente do governo da Colômbia afirma que entre 2012 e 2015, a região amazônica no país perdeu 187.955 hectares por desmatamento e 414.605 hectares por degradação — mais que o dobro.

Os dados disponíveis, segundo Antonio Nobre, fazem pensar que a área da Amazônia destruída pela ação humana é muito maior do que se acredita.

Jos Barlow, da Universidade de Lancaster, concorda.

“Sabemos que até os números oficiais que temos são subestimados, porque geralmente só se mede a degradação mais grave.”

Mas por que não se fala mais a respeito disso?

“É um fenômeno mais difícil de medir. Mesmo quando é possível enxergar a degradação por imagens de satélite, você precisa ter dados sobre o que está acontecendo no solo para entender se aquela área está mais ou menos degradada, se está se recuperando”, explica o pesquisador Alexander Lees.

Entre os países amazônicos, só o Brasil publica sistematicamente dados anuais de degradação.

No entanto, cientistas de toda a região estão tentando medir o fenômeno, para fazer um retrato mais amplo do estado atual do bioma.

E se perdermos a Amazônia?

Se o desmatamento e a degradação continuarem nos ritmos atuais, a Amazônia pode deixar de funcionar como um ecossistema tropical em breve, mesmo que parte dela continue de pé.

Atualmente, pouco mais de 18% de toda a floresta original foi desmatada, de acordo com dados do projeto de monitoramento Mapbiomas, parceria entre universidades, ONGs, institutos de todos os territórios amazônicos e o Google.

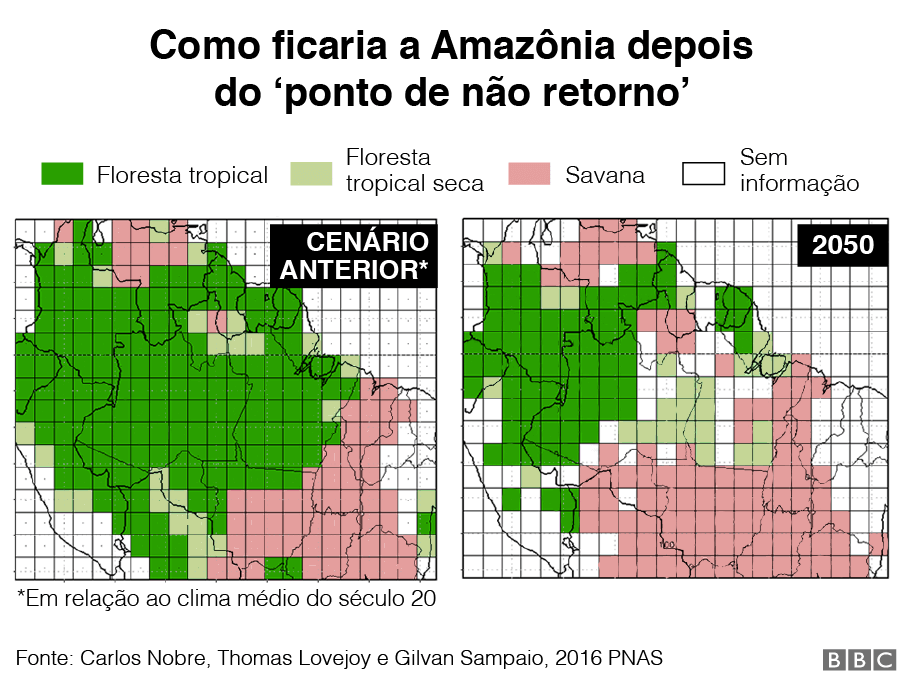

O número é perigosamente próximo do que o biólogo americano Thomas Lovejoy e o climatologista brasileiro Carlos Nobre, do Instituto de Estudos Avançados da USP, chamam de tipping point (ponto de não retorno, em inglês).

Eles se referem ao momento em que o desmatamento, em conjunto com as mudanças climáticas e a vulnerabilidade a incêndios mudarão completamente a Amazônia.

Esse ponto ocorrerá, segundo eles, quando entre 20% e 25% da floresta original estiverem destruídos.

De acordo com os cálculos de Nobre e Lovejoy, o tipping point pode acontecer nos próximos 20 a 30 anos, mantida a taxa atual de cerca de 1,5 milhão de hectares (15 mil km2) desmatados em média por ano em toda a região.

“Se chegarmos a esse ponto, aumentará a duração da estação seca e a temperatura da floresta. A partir daí, as árvores começarão a morrer de maneira acelerada, e isso criará um ciclo vicioso. O que era floresta tropical ficará parecido com o cerrado brasileiro, mas como uma espécie de savana pobre, sem a rica biodiversidade do cerrado”, diz Carlos Nobre à BBC News Brasil.

No estudo, os cientistas projetam um cenário para 2050 (confira na imagem acima) no qual a Amazônia perdeu 20% de floresta e está mais vulnerável a incêndios, em que a temperatura da região aumentou 3°C e em que aumentou cerca de 30% a concentração de CO2 na atmosfera.

“Neste cenário, teríamos até 60% da floresta transformada nesta savana pobre”, afirma o pesquisador.

A projeção, no entanto, ainda não inclui detalhadamente a degradação, pela dificuldade de conseguir dados da Pan-Amazônia.

Isso significa que a floresta poderia estar ainda mais próxima do ponto de não retorno. Segundo Nobre, há planos de incluir o fenômeno em uma próxima análise.

Mas o que acontece após o ponto de não retorno?

Menos chuva

Os cientistas ainda não sabem com precisão todos os possíveis efeitos de uma transformação brusca da floresta amazônica.

Mas, segundo as estimativas de Carlos Nobre, a temperatura na região poderia aumentar de 1,5°C a 3°C nas regiões que se tornarem savanas pobres. Isso sem contar o aumento já esperado com o aquecimento global.

Em 2012, um estudo da Universidade de Leeds afirmou que o desmatamento pode fazer com que as chuvas na Amazônia diminuam cerca de 12% durante a estação chuvosa e 21% na estação seca até 2050.

Com menos evapotranspiração na floresta, diminuiríam também as chuvas na bacia do rio da Prata, e a temperatura no Centro-Oeste brasileiro poderia aumentar em até 2°C.

Isso teria um efeito catastrófico para a economia regional. Menos chuva e mais calor significaria menos água para a pecuária e para cultivos como a soja.

“Certamente, haveria diminuição da produtividade da agropecuária nas partes da região que são mais importantes para essas atividades”, diz Carlos Nobre.

Mais doenças

Estudos feitos na Amazônia brasileira e em outras florestas tropicais do mundo relacionam o desmatamento a um aumento na incidência de doenças transmitidas por mosquitos, como a malária e a leishmaniose.

“Em um ambiente rico em biodiversidade, a proliferação do vírus se dilui, porque há mais espécies que podem ser incubadoras. Vetores como os mosquitos têm uma oferta de alimento grande”, disse a bióloga Márcia Chame, pesquisadora da Fiocruz, à BBC News Brasil.

O processo de queimadas e degradação faz com que os bichos busquem outras fontes alimentares, explica Chame. Isso normalmente aproxima o ciclo de algumas doenças das cidades.

“Não sabemos ainda o que vai acontecer, mas temos elementos para dizer que, com menos floresta, há um risco alto de termos mais transmissão em humanos”, alerta a bióloga.

O aumento da temperatura causado pelas mudanças na floresta também pode provocar mais mortes e internações por doenças cardiovasculares e respiratórias relacionadas ao calor, segundo a pesquisadora Beatriz Oliveira, da Rede Brasileira de Pesquisas em Mudanças Climáticas.

“Mesmo mantendo as condições que temos hoje, a temperatura na região amazônica poderia aumentar até 8°C, somando o desmatamento e o aquecimento global, a partir de 2070. Com a substituição da floresta por outro ecossistema, esse incremento poderia ser maior ou acontecer bem antes”, adverte.

É possível evitar o ‘tipping point’?

De acordo com Carlos Nobre, há uma maneira de prevenir a transformação da floresta em savana:

“O que precisamos fazer imediatamente é adotar uma política de desmatamento zero na Pan-Amazônia e, junto com ela, um grande programa de restauração florestal no sul, no sudeste e no leste da Amazônia, que são os trechos mais vulneráveis”, afirma.

“Se conseguíssemos reflorestar 60 ou 70 mil km2 dessa grande área, onde a estação seca já está mais longa, poderíamos fazer a floresta voltar a funcionar melhor ali, ela ficaria mais resiliente.”

O objetivo não parece fácil de ser atingido no futuro próximo.

Em setembro de 2019, representantes de sete países amazônicos — sem a presença de Venezuela e Guiana Francesa — se reuniram em Leticia, na Colômbia, com um objetivo de criar uma agenda de prevenção de crises ambientais como os incêndios recentes.

O resultado foi o Pacto pela Amazônia, um acordo de 16 medidas não obrigatórias, mas que indicam um compromisso dos países contra o avanço da destruição da floresta. No entanto, o texto não coloca metas específicas para a redução do desmatamento, nem para um plano de reflorestamento.

Todos os políticos falam a frase célebre: preservação sim, mas com desenvolvimento. Mas está escondido na palavra desenvolvimento um modelo que só consegue ver a atividade econômica sem a floresta. Isso precisa mudar, e precisa ser agora.”Carlos Nobre, USP

Fonte: BBC

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2020/q/T/79qxYBTeOzegLYORvEqw/cidades-esponja-sanya-mangrove-park-depois.jpg)

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2020/P/m/S2TZ50S4yfISIkeDZgvA/cidades-esponja-v2.jpg)

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2020/0/S/rr8pT2Qe2kUegcXHPbvQ/cidades-esponja-parque-yanweizhou-china.jpg)

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2020/R/g/NPx0d5QLqjYHLk2vV0bg/cidades-esponja-yongning-river-park-antes.jpg)

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2020/m/h/tCZ2xRQqiaMEMCKdy1SQ/cidades-esponja-yongning-river-park-depois.jpg)

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2020/K/B/hWP92ZSmawVc9nbOBHeA/cidades-esponja-qunli-waterpark.jpg)

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2020/U/V/orbJkURUGgixxj3LutCw/dinamarca.jpg)

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2020/S/3/T8QrMHQpKbVNeJwAUlQQ/cidades-esponja-concreto-permeavel-jinhua-yamweizhou-zhejiang.jpg)

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2020/h/V/f2iYekTx2o3FTkrqhvLA/telhado-verde-alemanha.jpg)

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2020/M/b/eeGYeVTjuiwoJAEiYhhA/praca.jpg)

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2020/S/r/8jfdKDR22PRCeatGlpWg/praca-agua.jpg)